現代ではSNSやネット上で、たくさんの情報に触れる機会が多くなりました。

もちろん便利ではある半面

なかには…デマや誤解を招く情報も多く存在しているのが事実です。

特に美容は外見にまつわることなので真剣に悩む人が多く、良くも悪くもビジネスにしやすいコンテンツの一つであり、デマや人に影響されないためには正しく情報を収集し、情報リテラシーを高める必要があります。

本記事では、美容部員である筆者が実践している情報収集の方法を共有。

ぜひ、化粧品選びなどの参考にしてみてください。

信頼できる情報源を見極める

まず、正しい情報を得るためには…

「その情報がどこからきたのか?」

つまり、情報源が最重要。

ある調査結果では、

SNSコンテンツで発信されている情報のうち

- 84%が 誤解を招くもの

- 31%が 間違った情報

- 14%が 有害な情報

このような報告もあるくらいです。

SNSは新商品の情報などを早くキャッチするのには適している一方、学習や正しい知識を得る手段としては不向きとも言えます。

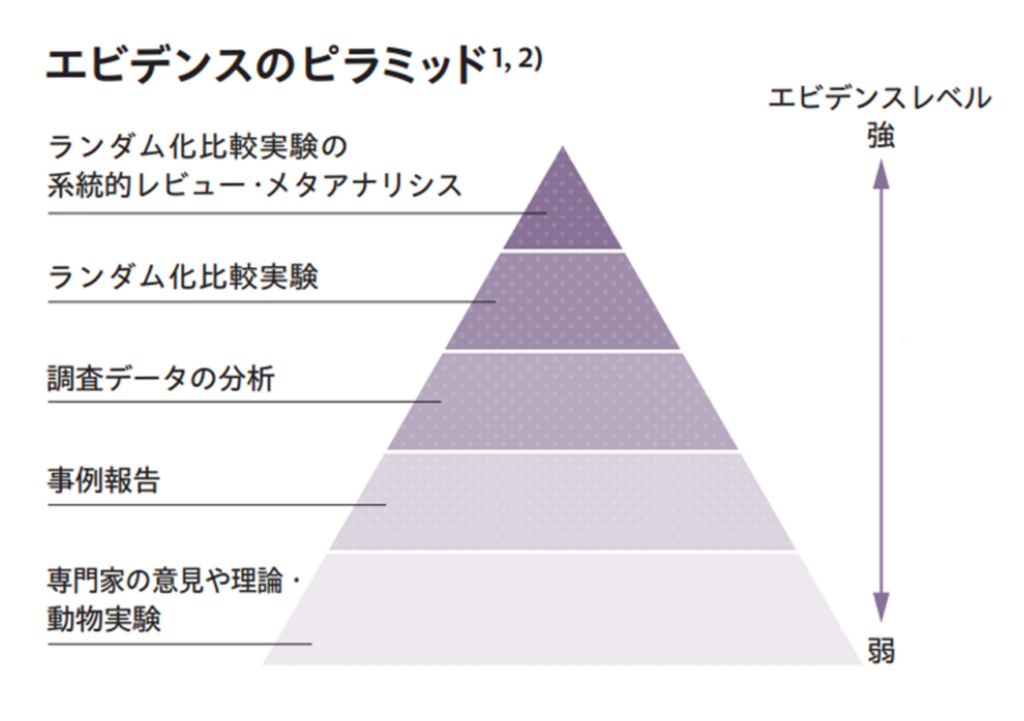

また、根拠やエビデンスの信頼度を示すヒエラルキーをご存知でしょうか?

この図は、一般的に上にいけば行くほど信頼度が高い情報とされており、注目したいのは最上位に位置するメタアナリシスのエビデンス。

これは、過去の研究結果をまとめて解析や検証し、さらに検討レビューをされたもの。

その多くは根拠があり、データとしての信頼度が高いと言えます。

対して、インフルエンサーなどの主張や意見は最下部に位置。

必ずしもデマや間違いとは言えませんが、

筋が通っているように聞こえる主張であっても、情報の精査は必ず必要と言えるでしょう。

では、我々はどのような情報収集を心がけるべきか。

ポイントになるのは公的機関などが公開している

一次情報と呼ばれる情報。

どのようなものがあるのか解説します。

公的機関や研究機関のサイト

政府・研究機関や大学が公開しているサイトは、誰でも簡単に信頼性の高い一次情報を手に入れることができます。

人から見聞きする情報は二次情報!

Xやインスタ・YouTubeなどの情報がそれあたります。

特に、この二次情報は「わかりやすい言葉やキャッチーな表現」に注目してしまいがちですが、第三者の解釈やフィルターを介するので誤解が生まれやすいのが欠点としてあります。

対して、一次情報は科学的根拠のあるデータや研究結果を基に情報を発信しているため誤情報が少ないと言えるでしょう。

大手企業のメディア

美容で言えば、大手化粧品メーカーが運営しているウェブサイトも信頼性の高い情報源として利用できます。

ただし、メーカーにはそれぞれの立場や視点があるため複数のメディアを比較することが重要。

何が正しいかを探求するのも間違ってはいませんが「異なる主張や意見をどれだけ理解できるか!」に目を向けると視野が広がっていきます。

専門家のブログや論文

学術論文も信頼性の高い情報源といえます。

美容分野では、医学文献が集まる「PubMed」などがよく活用されています。

そんな中、筆者を含めたブログは少し注意が必要…。

それは、その人がどれくらいリテラシーが高く、正しいを持っているかは判断が難しいから。

インプットした情報を鵜呑みにせず「本当にそうなのか?」と健全な批判精神を持ち、自分で検証することが情報強者になる近道だと思います。

大事なのは、肩書きや目を引くフォロワー数や再生数」に惑わされないこと。

複数の情報源を比較・検討してみる

信頼性の高い情報源を見ることにも

実は…落とし穴があります。

筆者にも経験がありますが、一つの情報源に頼ってしまうとその情報源が絶対になってしまうというリスクです。自分の考えと異なる主張、意見を受け入れないことはリテラシーを高めるうえでは障害になります。

たとえば…

昔、鉱物油やパラベンが肌に悪いとの情報が出回ったことがあります。

ですが、真実だったのは昔の話で、未だに古の情報を信じている人も一定数いるそう。

今は科学技術の進歩により、日本で販売されている化粧品は一定の安全基準が設けられているので安心して使用できます。

大事なのはクロスチェック

特に同じテーマの理解を深める場合、異なる情報源から情報を集めて比較してみましょう。

いま我々が見ているネットを介した情報というのは個別にカスタマイズされ、自分の好みや思考に近いものしか見えないようになっている!…つまり嫌いなものを見なくて済む反面、価値観や視野が狭くなってしまうリスクがあるわけです。

異なる視点や立場からの情報を合わせて全体像を把握することが大事!

数字や権威のワナに気をつける

「数字=信頼できる」は危険

よくSNSで見かける

- ◯◯大学が明らかにした

- 83%の人に改善が見られた

- フォロアー数〇人/イイね数〇個

このような数字にも注意が必要。

一見、信頼性の高い根拠のようにも見えますが数字がいつも正しいとは限りません。

重要なのは、その数字に辿り着くまでのプロセス。

わかりやすく言えば、83%に妥当性はあるかという点。被験者の集め方に恣意性があるとその根拠の信憑性は低くなりますよね…。

たとえ理解していても、我々は無意識的に「数字=信憑性が高い」という判断に陥りやすいため注意が必要なになります。

権威や肩書きは思考停止に陥りやすくなる

権威者やインフルエンサーの言っていることが正しいと思ってしまう心理を機長症候群と言います。

機長が誤った判断をしても、下の立場にあたる副操縦士が指摘できずに墜落事故が起こってしまったことが由来。

SNSにおけるインフルエンサーでは

「医師や弁護士、実績のある専門家、再生数、フォロワー数」

これらが該当します。

この権威や肩書きばかりに目を向けると「あの人が言っているのだから間違いない!」と思考停止に陥ってしまう要因になってしまいます。

情報の信憑性を確認する方法

思考を重ねていくと「この情報は本当に信じていいのか?」と、つい迷ってしまうことがありますよね。

そこで、筆者がおすすめする情報の信憑性を確認する方法をご紹介します。

出典を確認する

まずは、情報の出どころを確認。

出典が明記されていない情報は、信憑性が低い可能性がありますし、出典が記載してあっても自分の目できちんと確かめる癖をつけておくといいでしょう。

なかでも、特に注意したいのが画像です。

百聞は一見にしかずといいますが、今はAIで簡単にフェイク画像をつくれる時代。

目の前に存在するものが真実とは限らないことを理解しましょう!

引用されたデータの元を調べる

引用されたデータ、統計の元の資料にアクセスして内容を確認。

一次情報を知ることで、その情報の整合性を見極めることができます。

日付を確認する

情報が古くなっていないかを確認することも大切。

極端な例を挙げると、とても論理的で信頼に値しそうな情報だとしても参照元の情報が30年前のものだった場合は情報がアップデートされていない可能性が高い。

そこで、比較・検討の余地があると判断できるわけです。

意外にも、美容業界ではこういったケースも珍しくありません。

バイアスを避けるためのテクニック

資格取得のための勉強、転職、新しい挑戦などをする際には必ず情報収集をすると思います。

そんなときに注意したいのが、バイアス。

偏り、先入観とも呼ばれていますね。

たとえば…

・ あの人が言っているのだから正しいはず

・ 本に書いてあったからきっとそうだろ

・ みんなそうしているし…

このように我々のなかには多くのバイアスが常に存在しています。

「化粧水は意味がない、高級コスメはムダ」など白黒はっきりした主張は心地よく感じますが、根拠が偏っているとも考えられるわけです。こうしたバイアスを避けるためには、メタ認知(自分の認知や言動を客観的にとらえる力)を鍛えることが大切。

対策は3つあります!

自分のバイアスを認識する

まずは自分自身のバイアスを認識することが重要。

自分がどのような立場や視点を持っているのか理解することで客観的に情報を評価することができるようになります。

反対意見を検討する

たとえ自分の意見と異なる意見にも耳を傾けることが重要だったりします。

自分の価値観に合わないからといって簡単に切り捨てると盲目的になったり信者的になってしまう危険性もあるわけです。

かといって、無理に受け入れる必要もありませんが「この人はなぜその考えに至ったのか?」と考える努力はしてみる価値が十分あります。

反対意見を検討することで、情報の全体像をより深く理解できる機会になり得ます。

多様な情報源を利用する

異なる立場や視点を持つ情報源を利用することで、自分自身のバイアスを避けることができます。

今はネットで情報収集をする人が大半だからこそ、さまざまな視点や考えに触れることが出来る!

多様な情報源から情報を集めて、バランスの取れた判断をしましょう。

ここでAmazonで人気のバイアスに関する書籍をご紹介。

筆者も拝読しましたが、先入観や願望、感情が大きく人の判断に左右されることがわかる本です。

図解入りで、解りやすく項目事に分かれていたので繰り返しサクサク読めました!

参考価格:1,782円

専門家が実践する情報リテラシーの高め方3つ

情報リテラシーを高めるためには日ごろのちょっとした意識やトレーニングが必要。

あくまで一例として、専門家や情報リテラシーの高い方が具体的にどんな学びやインプット方法を心がけているかご紹介します。

一次情報を中心に情報収集をする

最初にお伝えしたように、一次情報とは政府や研究機関、大学、学会などが一般公開している情報。

たとえば、日本皮膚科学会では「男性型脱毛症(AGA)」のガイドライン」を一般公開しており、クリニックでのAGA治療もこのエビデンスをもとに行われている信憑性の高い情報源です。

臨床試験の元に、どんな治療法が有効なのかが段階的に評価されており、読むことでケアが正しい判断をするヒントになりますので、薄毛や抜け毛に悩んでいる人は、ぜひチェックしてみてください。

毛髪や薄毛の問題は繊細かつ深刻な悩み…悪徳商法も横行しやすい…。

なるべく独学で学ぶ

結局は独学が最強

実際に、スイスの名門大学で検証・実践されている勉強法でもあり、

人に教わるより独学の方が300%も学習効率が高くなることがわかっています。

難しい文献を読んだり、分からないことを思考するのはエネルギーがいるし脳が疲れるかもしれませんが、苦労して手に入れた情報というのは記憶に定着しやすいので、非常に高いレベルの学びができます。

学びとは「急がば回れ」である

この名門大学の研究では、独学の生産性ある失敗がポイントだと主張しています。

- 独学の勉強は答えに至るまで多くの思考が必要

- 生産的な失敗をすることで思考力や創造性が養われる

- 学びへの理解が深まり知識として定着しやすい

最初は何から手を付けていいか分からないかもしれませんが、試行錯誤し自分で答えを導き出すことで頭はどんどん良くなります。

常日ごろから少しでも考える癖をつけた方が遥かに建設的です。

“健全な批判精神”を持つ

筆者も一つの情報を得たときに

・ それは本当だろうか?

・ なぜそうなっているのか?

このように思考するように意識しています。

もちろん、相手を疑っているわけではなく…情報に対して盲目的にならないようにするため、あえて一呼吸をおくための自己習慣です。

仮に…「化粧水は意味がない!」というような主張がSNSであったとしましょう。

結論を言えば誤った主張なのですが、専門家でなくても考え方を少し工夫をすれば「おかしいかもしれない」と違和感を持つことは可能です。

筆者であれば

・ 主張に対しての根拠は何か

・ 根拠に偏りはないか

・ 原理原則は正しいか

このように、一つひとつ道をたどっていくと辻褄が合わない箇所に必ず突き当たります。

まとめ|学びとは「急がば回れ」

正しい情報収集のやり方を身につけることで、人に影響されず、デマに惑わされずに正確な情報を得ることができます。

必要なポイントをまとめると

- 信頼できる情報源を見極めること

- 複数の情報源を比較すること

- 情報の信憑性を確認すること

バイアスを避けるための鍛錬を心がけることで情報リテラシーはぐんぐん高まるでしょう。

時間はかかるかもしれないですが、深い知識と理解はきっとあなたの武器となり、今後の人生の助けになるはずです。